Culture of Inquiry(探究する文化)Cafe#5で雷雲プロジェクトの公開インタビューを行いました

2025年10月29日(水)、福岡大学商学部シチズンサイエンス研究センター主催のオンラインイベント「Culture of Inquiry Cafe#5/10/2025」にて、「雷雲プロジェクト」を牽引する京都大学の榎戸輝揚先生と金沢大学の一方井祐子先生をゲストに迎え、CoLabField主宰・石川まるみによる公開インタビューを行いました。

CoLabFieldは、「みんなの一歩が、科学を動かす力になる」を合言葉に、市民・教育関係者・研究者・企業が垣根を越えて協働し、研究を動かす研究広場です。CoLabFieldでは、プロジェクトを掲載する際に、リード・パートナーとなるプロジェクト運営者やサポート・パートナーの方々にお話を伺っています。今回は公開イベントとして、雷雲プロジェクトの皆さまにインタビューし、協働のかたちを伺いました。

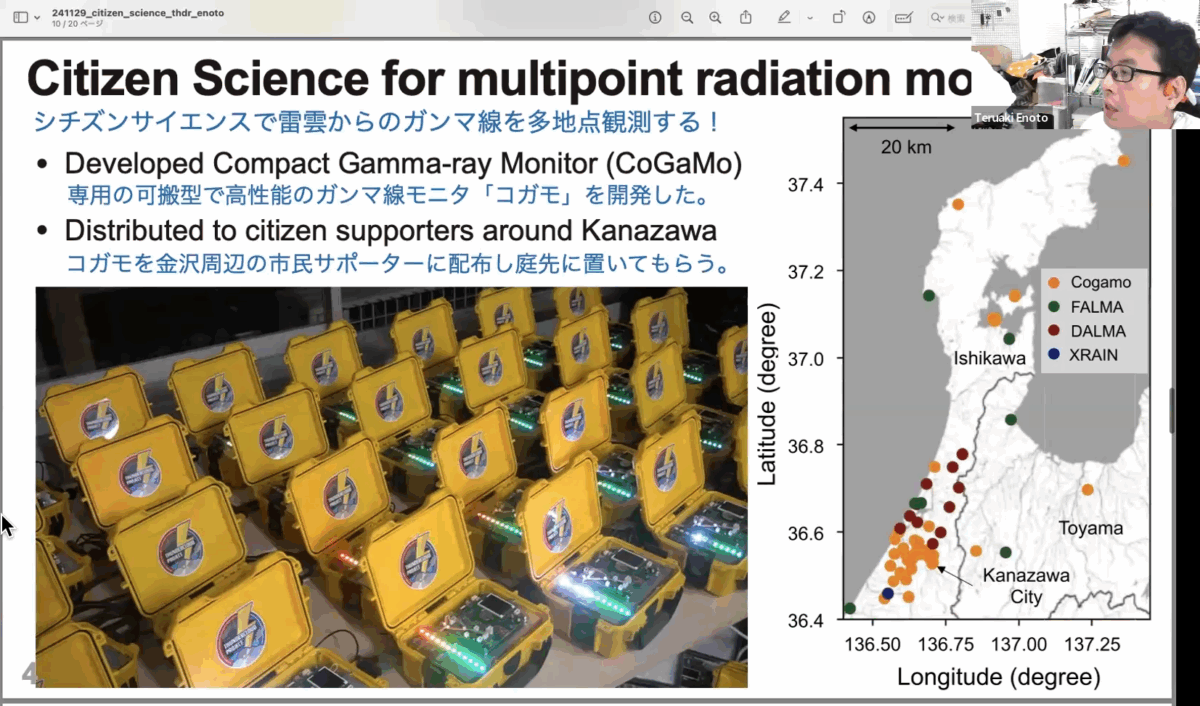

榎戸先生は、X線やガンマ線による宇宙観測の研究に約20年取り組み、雷や雷雲からも同じようにX線やガンマ線が放出されていることを知って、2006年頃から他の研究チームとともに国内での観測を始めました。現在は、小型放射線検出器「コガモ箱」を用いて、金沢市街地でガンマ線を放つ雷雲(通称「ガンモ」)がどのような条件で発生するのか、また雷の発生にどのように関わっているのかを明らかにすることを目指しています。

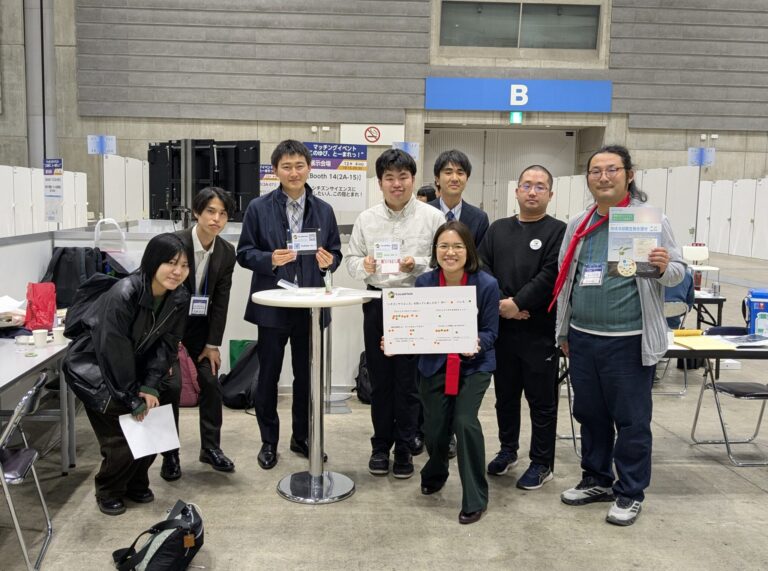

2015年にはクラウドファンディングを通じて市民参加型の「雷雲プロジェクト」を立ち上げ、市民の自宅や地域施設に小型放射線検出器「コガモ」を設置し、雷雲から放たれる“雷雲ガンマ線”を多地点で観測する仕組みを構築しました。100メートルほどしか届かないガンマ線をとらえるためには多数の観測点が必要であり、地域の人々と協力して観測網を広げることで、雷の発生メカニズムの解明に迫っています。こうした観測の成果は、2017年にNature誌に掲載され、世界的にも注目を集めました。

雲から放出されるガンマ線と雷の発生に関するデータを同時に検出することで、雷がどのように生じるのかを探るこの挑戦は、榎戸先生が提唱する「Collective Power of Science(共創型サイエンス)」の理念のもとに展開されています。科学を専門家だけのものではなく、社会の文化として根づかせていく——その姿勢が、プロジェクト全体を貫かれています。

一方井先生は、プロジェクトの共同代表として、科学コミュニケーションと地域文化創造の面から活動を支えています。サポーターの募集や交流にはDiscordを活用し、約100名の参加者と情報共有を行いながら、観測機器の改良やワークショップの企画も進めています。単なる観測協力ではなく、科学を共に楽しみ、地域とともに育てる文化づくりを意識した運営が特徴です。

インタビューでは、市民との関係づくりやプロジェクト運営のリアルについても話が及びました。観測機器の配布やデータ共有には労力がかかる一方で、地域密着型の取り組みは長期的な信頼を生み、研究の持続性にもつながっているとのこと。また、データ利用や成果公表に関するガイドラインの整備など、今後のシチズンサイエンス全体に共通する課題も共有されました。

「雷雲プロジェクト」は、科学的探究と市民協働を両立させ、科学を社会に根づく文化として育む実践です。CoLabFieldでは、今後もこうした取り組みを紹介しながら、研究と社会をつなぐ新しいかたちのシチズンサイエンスを探っていきます。

Culture of Inquiry(探究する文化)について

「Culture of Inquiry(探究する文化)」は、福岡大学商学部シチズンサイエンス研究センターが運営する、探究文化の継続と発展を目指す実践・研究グループです。学校教育や市民科学、趣味の探究など多様な場の経験を持ち寄り、学び合いながら文化を育むことを目的に月1-2回のオンラインカフェを行っています。